|

16bit処理 PICマイコン 情報 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16bit処理 PIC マイコンとは |

|

|

|

|

16bit処理のPICマイコンシリーズは24bitコアのデバイスです。メインCPUとして位置づけられる高速性と処理能力を持っています。

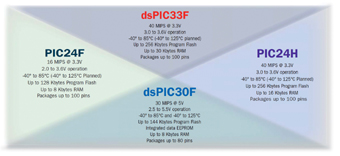

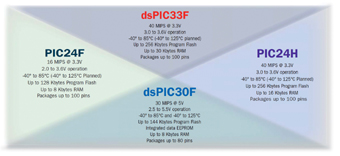

このシリーズにはPIC24・PIC24H・dsPIC30・dsPIC33の4シリーズがあります。16bit処理 PICのスタートは2003年にdsPIC30が開発されたことからスタートしました。

時期的に古いためプロセスも古く5V電源で動作します。120MHzのクロックはデバイスを大変発熱させてしまいます。

16bit、32bitCPUは国内外で多数販売されており、後発となるPICは大きな特長としてDSP信号処理機能を搭載してリリースされました。

簡単に利用できる信号処理デバイスとしては他に類を見ないと思います。その後、dsPIC33の登場で3.3V電源になりましたが消費電力は大幅に低減されています。

|

|

dsPICはCPUとしても多くの特徴を持つデバイスで、DSP機能を切り離してCPU機能のみを独立させたデバイスがPIC24です。

クロックを落として3.3Vとして価格を大きく低下させました。PIC18と同程度の価格です。

dsPIC30のパフォーマンスを大きく向上させたデバイスがdsPIC33です。動作スピードを40MHzにアップし、DMAによるデータ転送を導入したので、I/Oによるデータ転送ロスを無視することができます。

開発言語はC言語以外は考えられません。アセンブラは大変複雑で、現実的にプログラミングは大変難しいといえます。C30コンパイラは高効率に最適化されたコードを出力するように設計されています。 |

|

|

|

|

dsPIC30 |

|

|

|

|

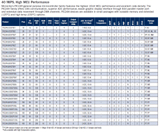

はじめに開発された16bit処理のPICマイコンで、16bit系の基本的アーキテクチャといえます。120MHzクロックで30MIPS動作。DSP信号処理を身近にさせた世界初のデバイスです。

5V動作のため発熱が多いのが欠点です。最大で144Kバイトのプログラムメモリと8KバイトのRAMを搭載しています。

DSP処理には4Kバイト以上のメモリがあると幅広く利用できます。精度の良いA/Dコンバータが搭載されています。

機能により汎用ファミリ、モータファミリ、センサファミリ、電源ファミリに分類されています。

モータ、電源系の処理デバイスとして有効です。DSP機能動作入門用、16bitPICの入門用にも適しています。 |

|

|

|

|

PIC24 |

|

|

|

|

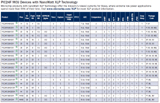

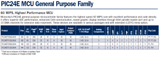

ローコストな16bit処理のPICマイコン。32MHzクロックで16MIPS動作。PIC18マイコンクラスの価格でPIC18の3〜5倍のパフォーマンスがあります。

4〜256Kバイトのプログラムメモリと8K〜98KバイトのRAMを搭載しています。64〜100pinのデバイスがメインでしたが、2007年には28pinのデバイスがリリースされ、小型化も促進されそうです。 3.3V動作です。

コストを重視する小中規模の装置に適しています。

特徴的なインタフェースはUSBホスト機能やパラレルマスタ機能などがあります。 |

|

|

| |

|

|

dsPIC33 |

|

|

|

|

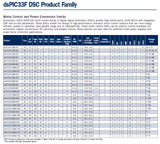

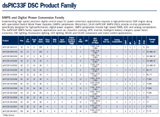

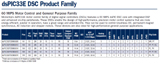

dsPIC30の上位に当たるのがdsPIC33です。80MHzクロックで40MIPS、3.3V動作です。

6〜512Kバイトのプログラムメモリと256〜53KバイトのRAMを搭載しています。

dsPIC30にDMA機能を加えたデバイスで、CPU動作の裏側でI/Oデータを入出力することができます。

しかし、いくつかのI/OはDMA経由になるため、単純な利用では不便に感じられます。

A/Dコンバータは10bitと12bitが切替利用できます。

機能により汎用ファミリ、モータファミリに分類されています。

PICマイコンの最速、ハイパフォーマンスデバイスに位置づけられ高度な信号処理のアプリケーションに幅広く応用できます。

デジタル電源に特化したデバイスは高速度なPWM・AD機能が高く評価されています。 |

|

|

| |

|

|

PIC24H |

|

|

|

|

dsPIC33のDSPを取り除いた16bitPICマイコン。80MHzクロックで40MIPS動作。PIC20マイコンの3,4倍のパフォーマンスがあります。

最大で256Kバイトのプログラムメモリと16KバイトのRAMを搭載しています。

A/Dコンバータは10bitと12bitが切替利用できます。64〜100pinのデバイス。

ハイパフォーマンスなアプリケーションに適しています。 |

|

|

|

|

PIC24E・dsPIC33E |

|

|

|

|

| PIC24とdsPIC33のEシリーズはそれぞれPIC24H・dsPIC33Fの改良版です。

大きなポイントは動作速度が最大60MIPSになったことです。

256〜512Kバイトのプログラムメモリと28K〜53KバイトのRAMを搭載しています。 |

|

|

| |

|

|

開発環境 |

|

|

|

|

| 開発環境はMPLABを使用しますので、PIC16・18と全く同じですから違和感なく使用できます。MPLAB ICD 3やRIAL-ICEも同様に利用できますから、PIC18と同じイメージです。

CコンパイラはC24コンパイラとC30コンパイラがあります。どちらも同じものですが、C24ではPIC24デバイスのみに対応し、C30版では双方に対応します。価格差の問題ですのでC30の方が幅広く利用でき有利です。もちろん無償版もあります。

|

|

|

評価ボード |

|

|

|

|

dsPICのDSP機能を解説するセットとしてdsPIC33 DSPスタートセットがあります。

解説書と併用してデジタルフィルタやFFTの使い方を解説しています。

評価ボードとしてはdsPIC30を搭載したMA280や、dsPIC33・PIC24H・PIC24に対応したMA300-16などが使いやすく評価に適したボードです。

どちらも64ピンのデバイスを搭載しています。外部ポートから拡張性もあります。もう一つdsPIC33・PIC24H・PIC24に対応したボードとしてMA230があります。

このボードは100ピンのデバイスに対応しており、ボード上にイーサネット、CAN、DSP用オーディオ、SDカードなどの多彩なインタフェースをワンボードに収納して幅広い応用を可能にしています。

また、Power Headと呼んでいるICスタイルのMA243、

MA244ボードがあり16bitファミリを網羅しています。

ユニット単独をユーザボードに装着して利用することもできます。

MA280をメインボードとした書籍である「dsPICテクニカルガイド」はペリフェラル機能やプログラミングテクニックを知ることができる書籍です。

プログラムはdsPIC30が対象になっていますが、dsPIC33F・PIC24F・PIC24Hでもほぼ同じインタフェースですからそのまま利用できます。 |

|

|

|

●MA280

|

●MA230

|

|

|

|

●dsPIC33 DSPスタートセット

|

●PT5

|

|

|

|

|